IT-компания — это не только код, клиенты и продукты. Это ещё и многоуровневая финансовая система: платежи в долларах, расходы в злотых, зарплаты в евро. Фрилансеры со всего мира, подписки, серверы, сервисы, маркетинг. А ещё — налоги, кэшфлоу, зарплатный фонд, управленческая отчётность.

Компания растёт — и проблемы растут вместе с ней:

- клиенты платят в долларах, команда получает в крипте;

- один проект приносит прибыль, другой — тянет вниз;

- на счёте деньги есть, а завтра — кассовый разрыв. И никто не понимает, почему.

Финансовый учёт — это твой единственный инструмент контроля, уверенности и роста.

Только он отвечает на главные вопросы:

- куда исчезают деньги;

- какое направление тянет бизнес вниз;

- когда можно масштабироваться — а когда лучше придержать кэш.

Рассмотрим реальные боли IT-компаний, которые сливают бюджеты, и решения, которые позволяют превратить финансовый хаос в рост.

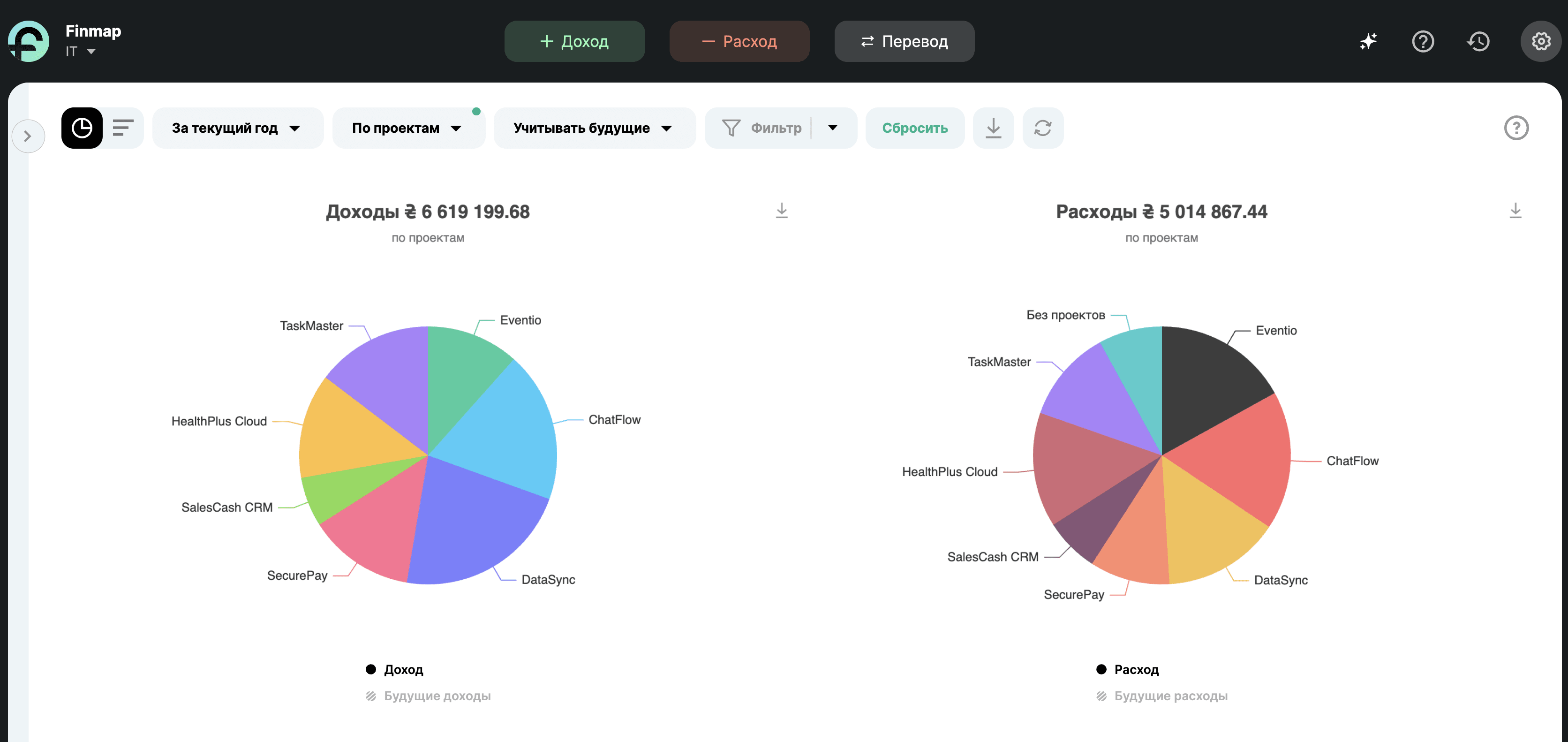

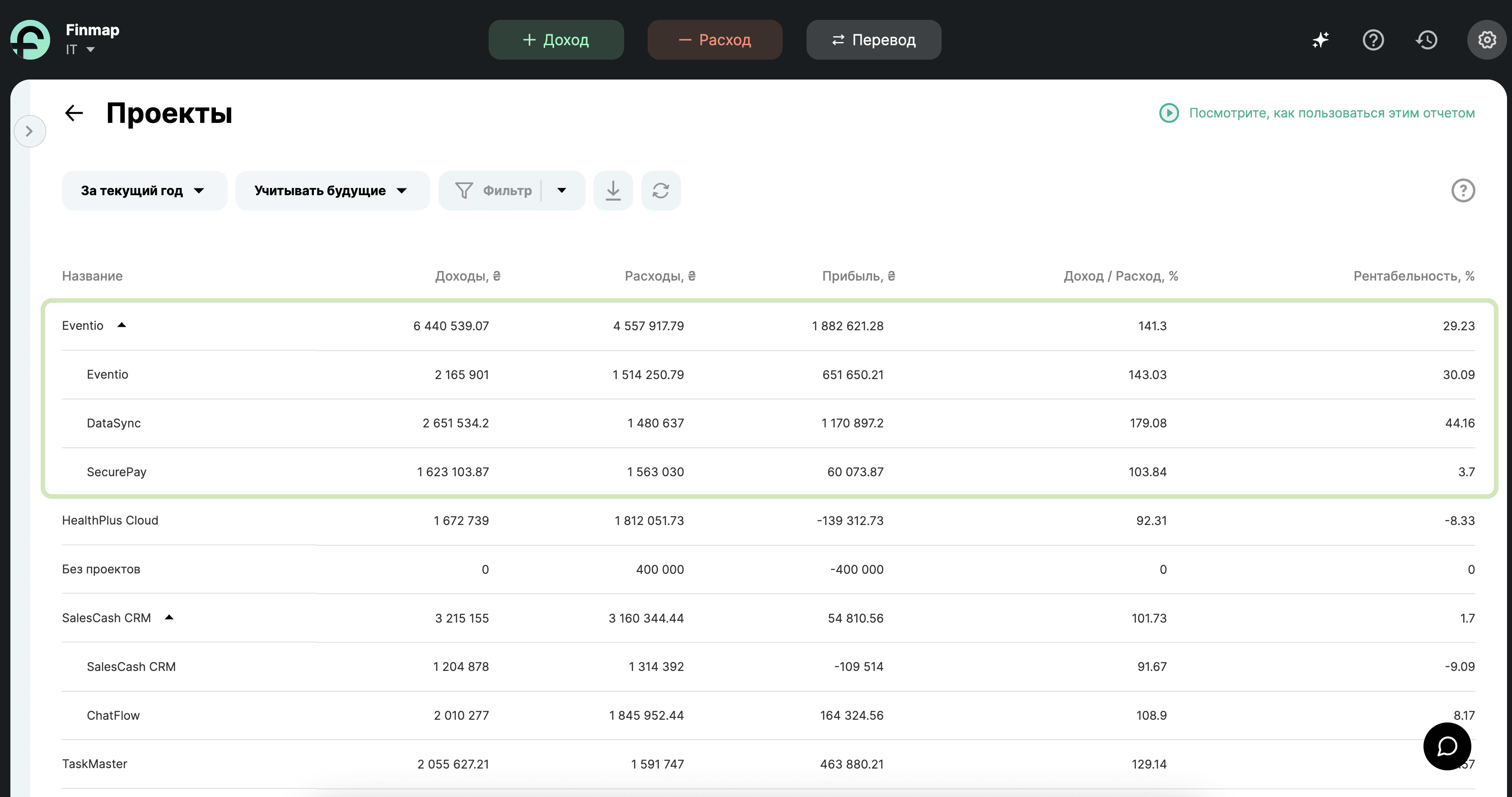

Проектный учёт — основа финансового контроля в IT

Мы ведём десятки проектов одновременно. Одни — клиентские, другие — внутренние. Где-то задействованы одни и те же разработчики, но с разной ставкой. Расходы фиксируются вручную или вообще не фиксируются. В результате — невозможно понять, что приносит прибыль, а что — просто съедает командное время и деньги.

Знакомо? В IT это не исключение, а типичная ситуация. Для IT-компаний проектный учёт должен быть не просто удобством, а основой финансовой грамотности.

IT-бизнес часто работает в нескольких направлениях: веб-разработка, мобильные приложения, дизайн, поддержка, собственные продукты. И каждое из них — это отдельный проект или даже десятки мелких подпроектов.

Когда финансовый учёт ведётся в целом по компании, а не по каждому проекту — ты просто не видишь, какие из них на самом деле приносят прибыль, а какие — убыточны.

Без чёткой аналитики по проектам ты:

- не видишь, какое направление генерирует 80 % прибыли;

- не можешь отследить, куда именно уходят деньги на фрилансеров, подрядчиков или рекламу;

- не видишь, какие проекты убыточны и только отбирают ресурсы.

А главное — принимаешь решения без объективной финансовой картины.

Проектный учёт повышает прозрачность расходов, контроль над бюджетом и анализ рентабельности для каждого проекта или подпроекта.

Это ключ к своевременной корректировке финансовых решений.

Исследования McKinsey подчёркивают цену отсутствия чёткого проектного контроля:

Лишь 0,5 % IT-проектов завершаются одновременно в рамках бюджета, установленных сроков и с ожидаемой финансовой отдачей.

В этом же отчёте приведены конкретные цифры, которые говорят о последствиях отсутствия управляемости финансами:

- 59 % IT-проектов превышают бюджет;

- 53 % — не укладываются в сроки;

- 56 % — приносят меньше ожидаемой прибыли.

В среднем, если проект выходит за рамки хотя бы одного из этих параметров, расходы увеличиваются на 75 %, а прибыль — уменьшается на 39 %.

Можешь ли ты оперативно выявить такие проекты в своём бизнесе? И уверен ли, что сможешь перекрыть потери за счёт резервов или более прибыльных направлений?

Именно поэтому проектный учёт должен быть не в голове финменеджера и не в таблице, а в системе, которая позволяет видеть, анализировать и прогнозировать всё в одном месте.

Проектный учёт — решение от Finmap

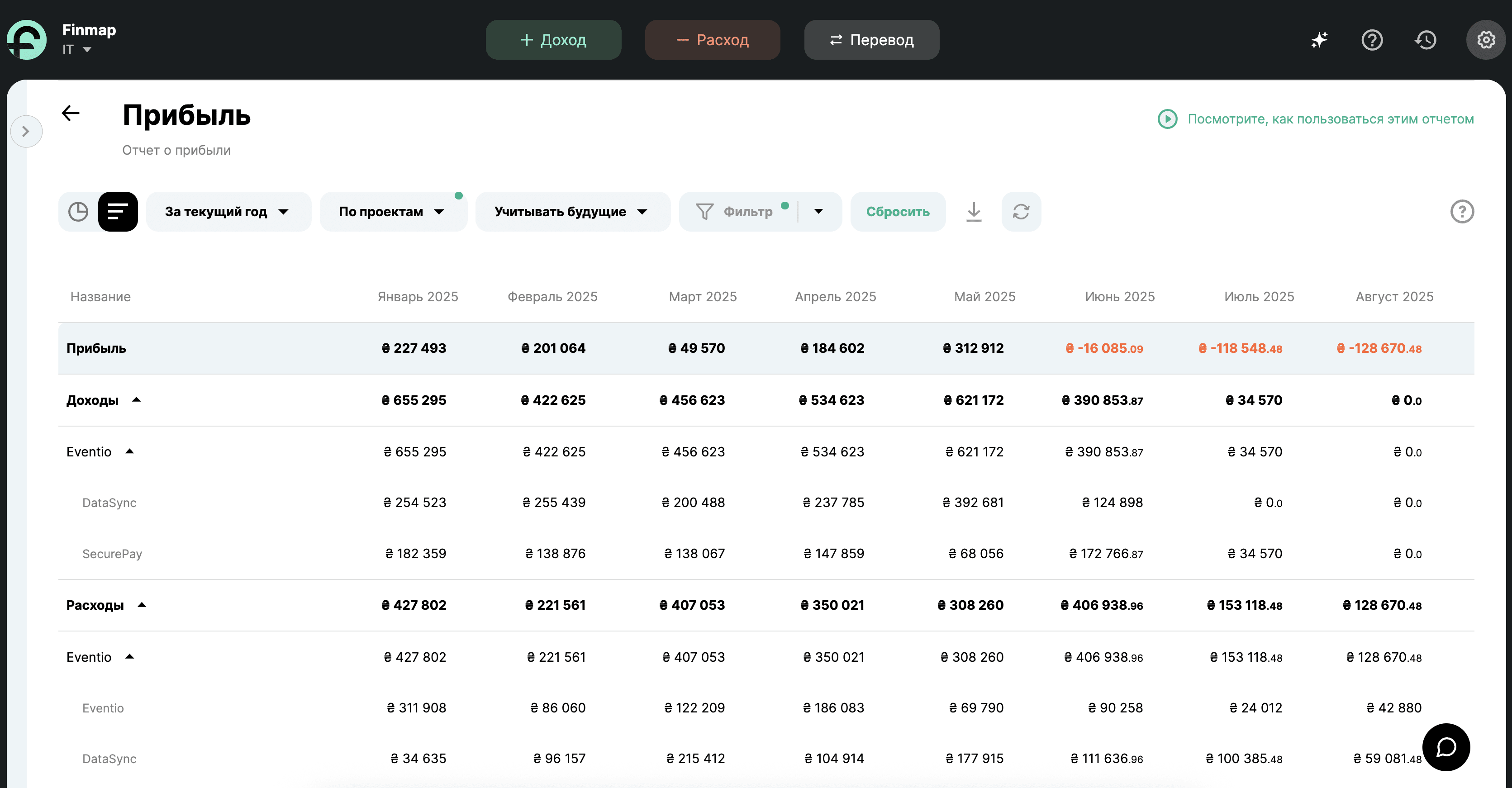

В Finmap проекты — это отдельная аналитика по доходам, расходам, прибыли и движению денег. Ты можешь:

- Создавать любое количество проектов и подпроектов (например: «Разработка CRM» → «Фронт», «Бэк», «UI/UX»).

- Видеть в реальном времени, сколько каждый проект зарабатывает, какие несёт расходы, какова фактическая и плановая рентабельность.

- Сравнивать эффективность направлений и отсекать убыточные инициативы.

- Прогнозировать результат: достаточно добавить возможные будущие расходы — и ты сразу видишь, как это повлияет на прибыль проекта.

- Делегировать ведение и контроль отдельного проекта ответственному менеджеру, предоставив доступ только к этому проекту — без возможности видеть другие данные компании.

Это значит — ты видишь не просто цифры, а реальную финансовую картину по каждому проекту. И можешь принимать решения не интуитивно, а опираясь на факты.

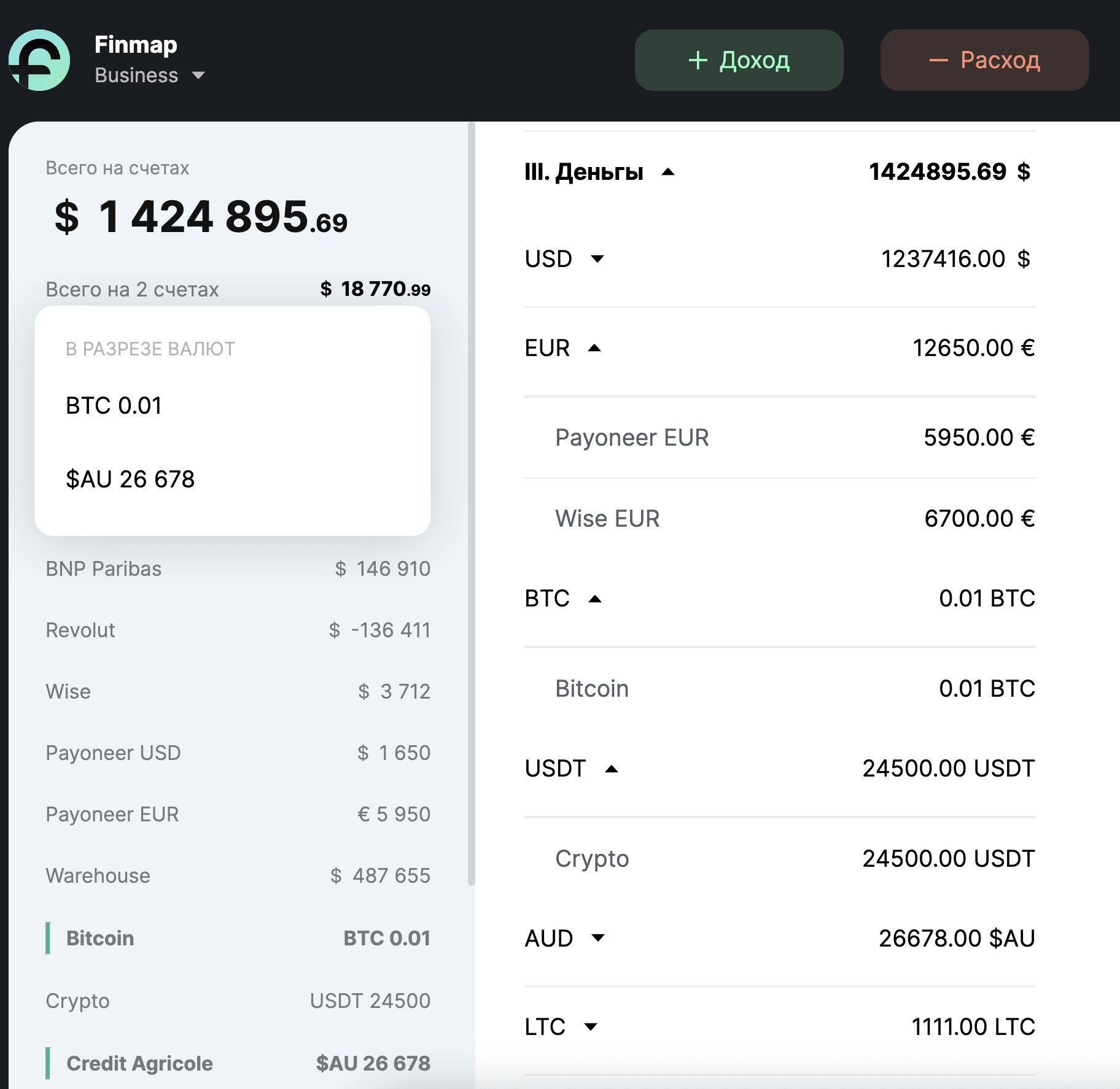

Прибыль в одной валюте, убытки — в другой: почему мультивалютный учёт критичен

Доход в долларах, расходы в евро, зарплаты в USDT, а резервы хранятся в криптовалюте или фунтах. Это не гипотеза, а ежедневная реальность большинства IT-компаний, которые работают с клиентами и командами по всему миру.

В результате — несколько параллельных финансовых реальностей:

- в гривневом отчёте всё хорошо, а в долларовом — убытки;

- прибыльный контракт на самом деле “съедается” колебаниями курса;

- планы рушатся из-за одного непросчитанного перевода или задержки.

Без мультивалютного учёта компания не видит, как на самом деле выглядит финансовая ситуация.

Особенно это критично для бизнесов, которые:

- работают с клиентами из разных стран (оплаты в USD, EUR, PLN, GBP);

- платят зарплаты командам и подрядчикам в локальных валютах;

- имеют счета в нескольких странах или используют валютные карты/кошельки.

Когда нет мультивалютного учёта — прибыль становится условной, а прогнозы теряют смысл:

- рентабельность может быть иллюзией — всё зависит от того, в какой валюте ты её считаешь;

- курсовые колебания могут “съесть” маржу, которую считали стабильной;

- сложно планировать кэшфлоу, когда каждая операция требует перерасчёта и сверки по курсу нац. банка или межбанку.

Практические решения для мультивалютного учета в IT-компании

Мультивалютность без ошибок: как это реализовано в Finmap

Если ты ведёшь мультивалютный учёт в таблицах — это постоянная ручная работа, риск ошибок и искажение аналитики. Рекомендуем выбирать систему, которая автоматически подтягивает курсы, сводит операции и самостоятельно формирует актуальные финансовые отчёты.

Например, в Finmap мультивалютность — это не отдельная функция, а логика всей системы.

Ты можешь:

- Вести учёт в любой валюте — как по счетам, так и по проектам, операциям и отчётам.

- Установить основную валюту для просмотра всей финансовой картины: например, смотреть всё в USD, даже если часть расходов в EUR или PLN.

- Указывать курс вручную, подтягивать его автоматически из нац. банка или использовать фактический курс по транзакции.

- Видеть курсовую разницу в операциях — и рассчитывать её влияние на прибыль или резервы.

- Вести счета не только в фиатных валютах, но и в криптовалютах — например, хранить резервы в USDT, BTC или ETH и отображать эти остатки в общей финансовой картине.

Когда твой бизнес работает в нескольких странах и валютах — точность в финансах становится критически важной. И именно корректный мультивалютный учёт позволяет полноценно анализировать движение средств.

Скрытые расходы — тест на финансовую зрелость твоей компании

В IT-бизнесе команда — это основная статья расходов. Но при этом одна из наименее прозрачных.

Core-команда, фрилансеры, агентства, саппорт, а ещё технические консультанты, дизайнеры или менеджеры, которые привлекаются временно. Они могут работать над разными проектами, но в учёте это просто “Расходы на зарплату”.

В результате: проект выглядит прибыльным, пока ты не учитываешь, что команда потратила на него 120 часов, оплаченных тремя разными контрагентами в трёх валютах.

А ещё есть расходы, которые вообще “выпадают из поля зрения”:

- подписки на сервисы, которыми никто уже не пользуется (но деньги списываются ежемесячно);

- разовые премии, мерч, подарки, неформальные расходы на команду;

- корпоративы, празднования, спонтанные командировки, кофемашины, сертификаты и т.

Издание WIRED утверждает:

Около 50 % лицензий на программное обеспечение в IT-компаниях остаются неиспользованными, а ещё 8 % используются реже одного раза в месяц. Это создаёт скрытые расходы и снижает общую рентабельность.

Представь, сколько ещё неучтённых мелочей крадут твою прибыль.

Чтобы не терять прибыль на мелочах, стоит проверить основные зоны риска.

Воспользуйся чек-листом с контрольными вопросами, которые помогут увидеть то, что обычно остаётся в тени.

Чек-лист: Как выявить скрытые расходы в IT-компании

Если после прохождения чеклиста ты увидел потенциальные "точки утечки" — не игнорируй их.

Решение большинства из этих проблем начинается с качественного финансового учета.

Как навести порядок в финансах вместе с Finmap

Finmap создан именно для таких ситуаций — когда расходы распылены, часть из них неочевидна, а финансовые решения принимаются интуитивно.

Вместо хаоса в Excel или банковских приложениях ты получаешь единую систему, которая собирает все данные: операции, подрядчиков, подписки, компенсации, штрафы, кэшфлоу, бюджеты, аналитику.

Как упорядочить финансы компании за 7 шагов

Что получает IT-компания, если выполняет эти рекомендации:

- Чёткое понимание текущего финансового состояния — сколько денег есть прямо сейчас, в какой валюте и на каких счетах.

- Контроль над всеми расходами — даже теми, что раньше “выпадали” (подписки, кэш, сервисы без интеграций, бонусы и т. д.).

- Прозрачность по проектам и клиентам — видно, какие направления прибыльные, а какие лишь съедают ресурсы.

- Автоматизация рутинных процессов — меньше ручного ввода, больше времени на анализ.

- Вовлечение команды в финансовый учёт — расходы фиксируются быстро и вовремя, а не “вспоминаются в конце месяца”.

- Возможность быстро реагировать на финансовые риски — благодаря отчётам и аналитике компания видит тренды до того, как произойдёт кассовый разрыв.

- Готовность к масштабированию — финучёт адаптируется под рост команды, количество проектов и валютную сложность.

Попробуй и ты пройтись по этим шагам — и увидишь, как быстро находятся “точки утечки” даже в хорошо организованном бизнесе.

Кейс клиента Finmap: SITNIKS CRM

SITNIKS CRM — украинская SaaS-компания, которая создаёт CRM-решения для интернет-магазинов и маркетплейсов.

Команда быстро росла, выходила на новые рынки и формировала продуктовую линейку. Но масштабирование требовало ресурсов — и без внешних инвестиций оно стало невозможным.

%20(1).webp)

SITNIKS CRM без труда могли сформировать чёткое видение развития, стратегические цели и продуктовую дорожную карту.

Но вопрос финансового учёта оставался открытым: Excel-таблицы не давали целостной картины, а вручную собранный P&L не соответствовал требованиям инвесторов. Именно поэтому финансовый порядок и стратегия стали критическим элементом подготовки к привлечению средств.

Исследования показывают, что:

75 % инвесторов не рассматривают бизнес-планы без чёткого финансового прогноза. Компании с грамотным учётом и стратегией в финансовой сфере получают значительное преимущество при рассмотрении заявки на инвестиции. — Данные портала Investopedia

Как от Excel и хаотичных таблиц SITNIKS перешли к прозрачной финансовой системе, которая помогла привлечь инвестиции — читай в полном кейсе.

Результаты внедрения Finmap:

После внедрения Finmap команда SITNIKS CRM впервые увидела финансовую картину бизнеса в разрезе продуктов, команд и периодов.

На основе этих данных компания сформировала финансовую модель, которая легла в основу презентации для инвесторов.

Впервые появились чёткие ответы на ключевые вопросы: какова реальная рентабельность, сколько средств нужно на развитие, сколько времени бизнес может работать без дополнительных вливаний.

И именно эта подготовка помогла привлечь первые инвестиции.

Выживание или масштабирование — решает финучёт

Чем быстрее растёт твой IT-бизнес — тем дороже обходятся ошибки в финансах. Пропущенная подписка, убыточный проект, кассовый разрыв, возникший “вдруг” — всё это вопрос не везения, а учёта.

Finmap помогает навести порядок в деньгах, выстроить системный финансовый менеджмент и принимать решения на основе цифр. Так работают те, кто планирует не выживать, а масштабироваться.

Хочешь увидеть, как это будет выглядеть для твоей компании?

Попробуй Finmap в действии — и увидишь финансы своего IT-бизнеса по-новому.

Никакой путаницы — только цифры, порядок и финансовая основа для действий.

Часто задаваемые вопросы

1. Как понять, какой проект прибыльный, а какой — тянет бизнес вниз?

Внедрить проектный учёт: распределять расходы (зарплаты, фриланс, маркетинг) по каждому проекту или клиенту. Анализировать прибыль по каждому направлению, а не только общую выручку. Это позволяет сосредоточиться на эффективных проектах и сокращать убыточные.

2. Как контролировать кэшфлоу, когда доходы и расходы в разных валютах?

Нужна централизованная система с фиксацией всех операций в валюте транзакции и в консолидированной валюте компании (например, USD или EUR). Курс обмена должен фиксироваться на момент операции — это позволяет реально оценить прибыльность.

3. Как контролировать финансовые результаты проектов и влияние изменений на их рентабельность?

Стоит фиксировать не только фактические, но и запланированные доходы и расходы для каждого проекта. Это даёт возможность формировать бюджет, видеть отклонения и моделировать сценарии: как повлияет рост расходов или задержка оплаты. Такой подход позволяет принимать решения ещё до того, как появится убыток.

4. Как определить, где бизнес теряет деньги незаметно?

Провести аудит скрытых расходов: автосписания со старых подписок, несогласованные траты команды, забытые фрилансеры, штрафы, скидки, замена сотрудников. Даже единичные случаи в сумме могут съедать прибыль. Регулярная сверка расходов — простой способ вернуть деньги обратно в бизнес.

5. Как построить управленческую отчётность, если нет финансового директора?

Начать с базовых отчётов: P&L (прибыли и убытки), Cash Flow (движение денег), баланс по счетам. Регулярно обновлять их — еженедельно или ежемесячно. Даже простой Excel или автоматизированный шаблон помогут принимать обоснованные решения, а не полагаться на интуицию.

.webp)

.webp)

%20(1).webp)